作者:刘柠

在现代日本汉学的密林中,实藤惠秀是少有的会让我购读其全部著作的汉学家之一,我甚至会蒐集不同的版本。如果说这也代表了一种对学者的“评价”的话,那么这种评价并不局限于其所思与立言,而包含了其它要素,如学者之“格”、文之“品”等。

实藤惠秀(Sanetō Keishū,1896—1985)出生于广岛县,从小便与中国结下了不解之缘。后来他回忆,“我之所以被中文的魅力所吸引,除了内心太喜欢中国和中国人之外,另一个原因可能和我在高小毕业后就常去寺庙照本宣科地诵念经书有关”。1920年,入早稻田大学附属高等学院。实藤原本打算专攻日本文学,可老师山口刚告诫他,“要学好日本文学,首先要学好支那语。若不懂支那语,江户文学是无论如何也学不好的”,遂选中文作为第二外国语。

那个时代的日本社会,有“汉学者”与“支那语学者”之间的对立:前者因有近世以来,封建思想与官学的加持,作为高度的文化教养,受人尊敬,甚至景仰;后者则远没有那么“高大上”,充其量被看成是一种养成“支那通”的实用技能,实现“大陆雄飞”的道具。于是,便产生了“支那通”眼中的片面而有些变态的中国观,与“汉学者”心中尚古的中国观之间的错位。客观上,这种错位,也构成了近代日本对中国屡屡误判的成因之一。对此,实藤从很早便有清醒的体察。大学时代,他便通过各种渠道,接触了在中国方兴未艾的“新文化”,如周氏兄弟翻译的东欧小说,如胡适的《中国哲学史大纲》《胡适文存》,包括白话文杂志《语丝》等,通过这些出版物,实藤的中国认识一开始就较少受到彼时主流中国观的形塑,而特接地气。

1926年,实藤从早大毕业。因以前就在东京的高轮中学教过书,所以基本不用担心就业问题,便利用那一年的暑假,独自放浪大陆,游历了沈阳、北京、天津、济南和青岛等城市。其间,住民宿,与当地文化人交游,并请了两位中国老师,修习现代汉语,学会了注音字母。回国时,带了一批新文学书籍,有鲁迅的《呐喊》、张资平的《飞絮》、徐祖正的《兰生弟的日记》,还有东方文库本《近代日本小说》等。

两年后,实藤结婚,受聘为第二早稻田高等学院的讲师,负责讲授古代汉语。同时,在东京外国语学校的夜校,继续进修中文。他非常重视对现实中国的把握,为此不惜在中国留学生集中的区域目黑区的大冈山安家,结识了一批留学生,并从上海订阅了全年的《申报》,开始了自称的“内地留学”。如此,实藤逐渐养成了一种与时潮有相当“温差”的中国观,对中国和日中关系,有鲜明的问题意识。如他了解到中国人很反感被称呼为“支那人”。他任课的班上,有不少中国留学生,所以授课时便避免在课堂上使用“支那”一词,而代之以“中国”。但这样做,对当时的日本学生来说又是不能理解和难以接受的。有一次,当他离开教室后,便有日本学生在黑板上写满了“中国中国中国……”的字样,以此来奚落老师。可尽管如此,实藤“并没有退缩,依然坚持使用‘中国’这个词,以后索性在家里也用开了”。

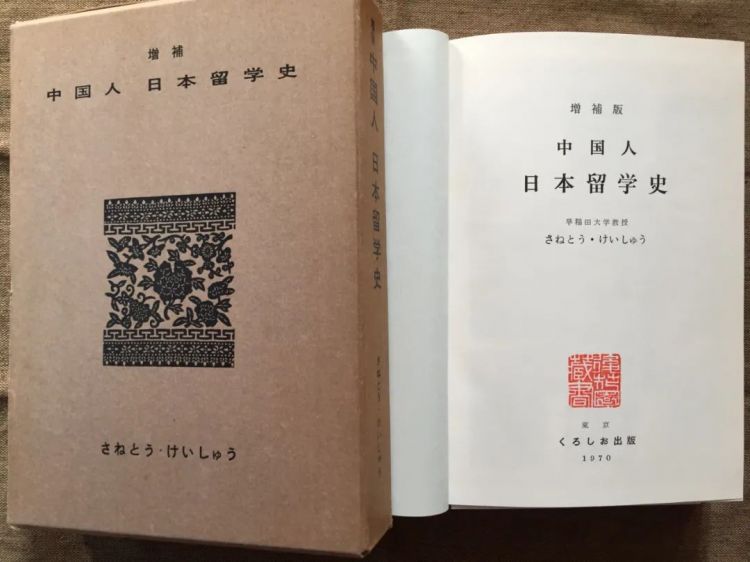

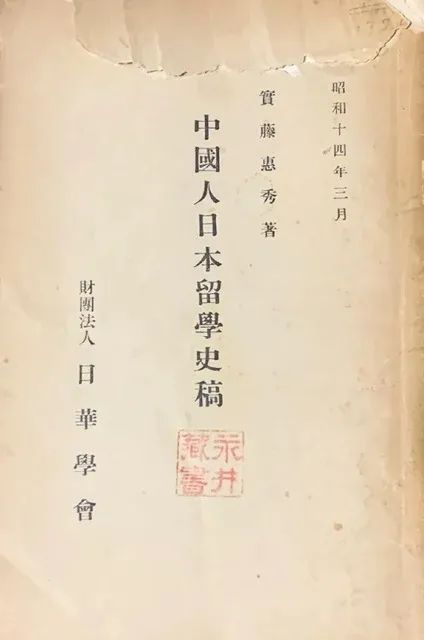

作为汉学家,实藤的学术成就是多方面的,尤以中国人留学日本史的研究而著称。因平时与中国留学生多有交往,他对中国人为什么要留学日本的问题一向抱有浓厚的兴趣。1929年,日本前辈教育家、曾教过鲁迅、周恩来、钱稻孙日语的松本龟次郎的《中华留学生教育小史》出版,同一年,中国学者舒新成的《近代中国留学史》也在大陆出版。但这两种著作,均未能回答实藤心中的疑问。于是,他决定自己来研究,从而确立了一生的学术方向。从1936年11月起,《中国人日本留学史稿》在《日华学报》上分十一次连载,两年后,日华学会又刊印了单行本,作为非卖品,赠与日中两国与留学事务相关的机构。其间,抗日战争全面爆发,实藤的“内地留学”与研究受到双重打击,感到巨大的撕裂。他回忆道:

回溯到1937年7月7日,日本和中国之间发生战争的故事。这对我这个——如上所说“内地留学”,并且和中国留学生交往甚密的人来说,内心的痛苦真难以用言语笔墨来形容。日本一般的人民仇视“支那”,在他们每一次为胜利而欢喜若狂的时刻,我自己却感受到仿佛深陷敌阵之中的那种痛苦与恐惧。

与此同时,为自我保护起见,在日记中,他把凡应写作“我”的地方,都改成了“他”,假装是在记录别人的感想。

惟其是在战时,实藤的研究被认为有相当的战略价值,受到特别的关注。1938年9月,他作为外务省文化事业部驻支特别研究员,赴中国调查,“目的是为了搜集留学史的资料以便完成留学史一书的写作”。他后来如此回忆在中国生活时的感受:

在中国生活的一年里,我一直住在中国人的家中,衣、食、住都是中国式的。我一心一意搜集书籍,北京固不必说,到其他的城市时,也是先去旧书店,走遍每个角落去查找书籍。我所收集的书籍种类是:1、东游日记(中国人的日本游记);2、中国人学习日本语的书籍;3、日本书的中文译本;4、西方人写的中国古籍;5其他有关现代中国文化的东西。这些都是与留学史有直接或间接关系的,总共约有四千册左右。

利用这一批收藏,实藤在完成了《留学史》的写作之外,还出版了三种书,“都是《留学史》的副产品”,计有《日本文化对支那的影响》(萤雪书院,1940年)、《近代日支文化论》(大东出版社,1941年)和《明治日支文化交涉》(光风馆,1943年)。

太平洋战争后期,东京几乎天天遭空袭,实藤担心这批藏书随时可能被焚毁。偶然从报纸上看到日比谷图书馆为学者疏散藏书的消息,便求田中邦造馆长帮忙。结果,以图书馆收购的形式,这批珍贵的图书终得保全,战后移交给东京都立中央图书馆。据《日本的中国学家》(严绍璗著,中国社会科学出版社1980年1月版)一书中“实藤惠秀”条记载:“六十年代中期,以所藏的从清末至现代的日中文化关系为主的中国文献4,644册为基础,在东京都立中央图书馆建立了实藤文库。”

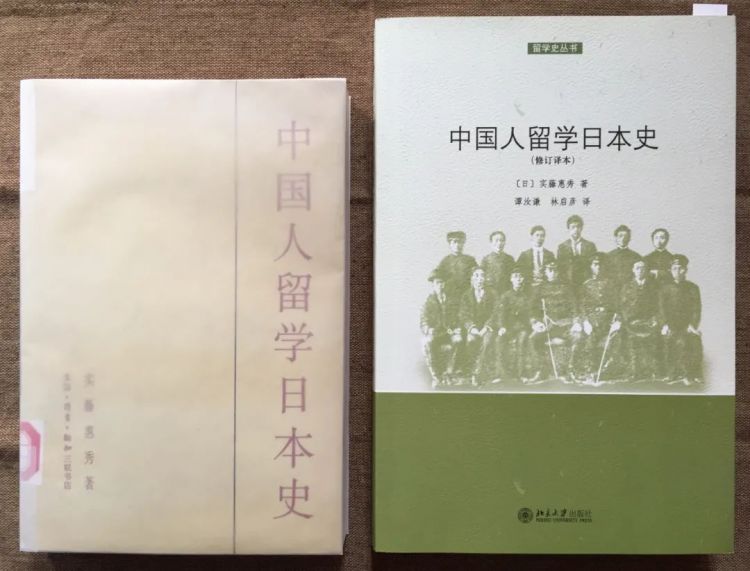

1949年,实藤以中国留学生史的研究获得文学博士学位,并出任早稻田大学文学部教授。1960年,《中国人日本留学史》由KUROSHIO社正式出版。1970年,又出了增补版,早已成为日本的社会科学名著。特别是后者,绝版已久,即使在神保町,也一册难求。

实藤是真正热爱和平,有情怀、有担当的知识分子,其自我反思之彻底,即使在战后知识左翼中,也罕有其匹。战后初期,他在知识界率先发出呼吁:“归还中国的文化财!就是战争中买的也是掠夺。”后来,他在《留学史》的后记中,对自己在战时去中国访书的事,也做过一番自我解剖:

从1938年9月开始,用了整整一年的时间,以北京为根据地,走遍了战火之后的天津、大连、沈阳、哈尔滨、南京、上海、厦门、汕头、香港和广东等地。对中国人来说,我此行是件见不得光的事。更无法原谅的,是凭借日本军刺刀创立的新民会,竟然以“危险书刊”为名,从各大学图书馆抢来了大批杂志和洋装书籍藏在新民塾中,交予我整理。日本军是把这些书刊视作抗日文献而强行掠夺过来的。对我个人来说,我只是为了编写中国杂志创刊目录而做整理和摘录而已。不过,自己越想就越觉得做了件对不起中国人的事……在新民塾整理书籍的时候,因为有些材料需要从书里抄下来,因此就每天晚上借回去抄录。那位“负责人”看到这种情况,就对我说:“用得着的话,拿去就是了。”我有点保留,最终还是带了回去视为己有,这真是不能饶恕的事。

《留学史》出版后不久(1960年4月),实藤以“日本学术界考察中国文字改革代表团”团员的身份访问中国时,“把自己在中国以不正当手段拿走的四十多册图书送还中国”:

中国方面,由对外文化协会会长楚图南先生和北京图书馆副馆长联同接受。当时,我全身冒出了冷汗。

据实藤的朋友、中国民俗学者钟敬文回忆,后来,“他翻译了黄尊三的《留日日记》,但原书是他在战中来中国买的。这时他就把原书归还了中国。等到他的译书要出版的时候,没有了底本校对,他来信要我帮他核对一些词句,我在北京师大图书馆借到该书给照办了”。

一部中国人留学日本史,几乎与中国的现代化路程等长,也是一部凝聚了温馨与纠结、蜜月与背离、屈辱与伤痛、亢奋与激越等各种叙事,夹杂着各种复杂表情的东亚近现代史和精神史。实藤作为一名日本学者,通过对中国留日群体历史的爬梳,获得了一种可同时审视中日两种文化的坐标,弥可珍焉。这种学术研究的真正价值,也许并不仅仅局限于对研究对象本身历史轨迹的勾勒和重构,而在于当两个密切相关的国家,在同一个时间维度中既相互颉颃、又互为镜像时,史家之眼透过重重表象所发现的问题,并把它揭示出来。

从这个意义上说,实藤惠秀的发现可谓多矣。如他发现,事实证明,无论是传统的“汉学者”,还是后来的“支那通”,都靠不住,误判连连:

在我国,“汉学者”的中国观和“支那通”的中国观,都错了。他们自以为懂中国,其实并不懂。为什么这样说呢?因为他们的中国认识不够科学,见树不见林,或者竟把树误当作林。也许,是一种偏见惹的祸,那种偏见叫做为了“国策”。(《致中国知识人》,1946年)

他意识到,“理想的中国研究,应该是通过这种研究来丰富日本的文化。一味地想要教化中国,是大错特错”。他主张,对中国既不该蔑视,也不可“一边倒”。应该总结过去失败的教训,用历史的眼光来考虑问题,从而构筑一种新的日中关系,“走上一条不卑不亢、互相帮助、平等互助的日中友好之路”。换言之,即做中国的勇于自省的“诤友”。

编辑:陈蕴青

图片来自网络

*文章为作者独立观点,不代表日本通立场

本文由 人民中国 授权 日本通 发表,版权属作者所有,未经许可,严禁通过任何形式转载。

参与讨论