“二十几岁就认为人生到了头,完全不去想将来。对我们来说,人生这玩意儿变得轻飘飘的,有些不可思议。二十几岁就像一个分水岭,将人生隔成了咸水湖,水的盐分骤然变高,似乎可以轻易地在其中仰泳。”

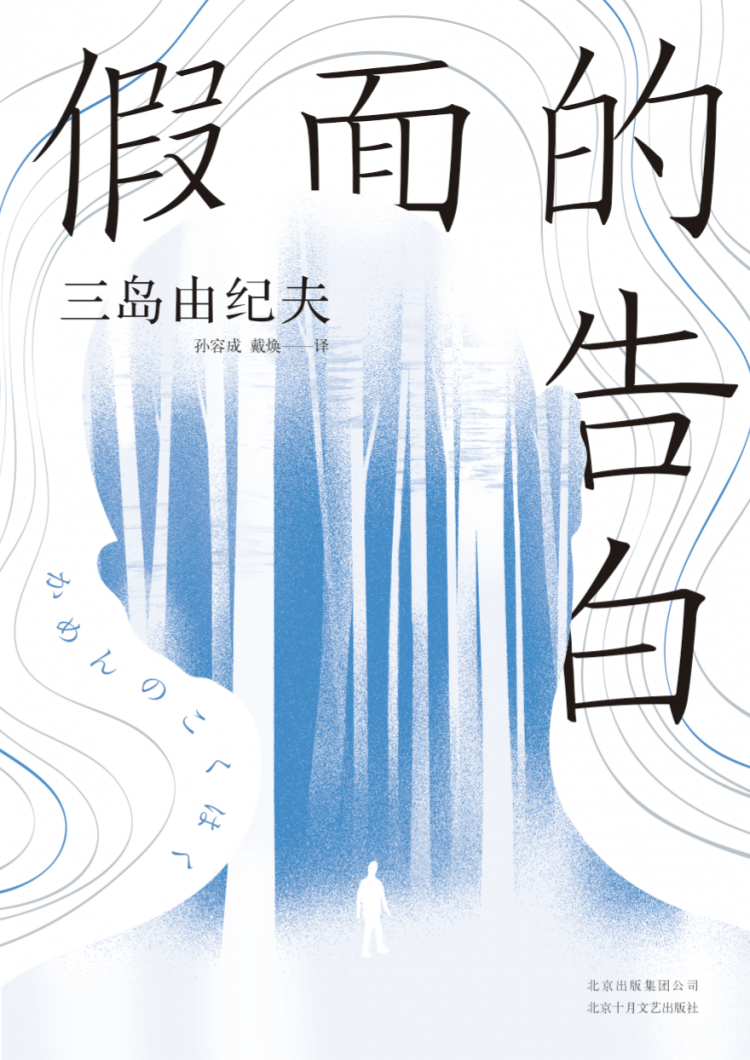

——三岛由纪夫《假面的告白》

文丨雯潇

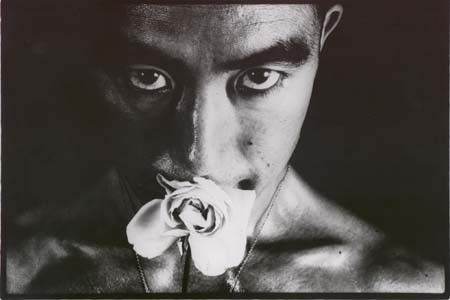

今天,是日本作家三岛由纪夫诞辰95周年。

提起三岛,大多读者想起的是50年前那场由他自己精心谋划的自杀。

他拥有上天赐予的非凡才华,45年的人生中曾三次提名诺贝尔文学奖。

他是20世纪最为外国所知的日本作家,也是作品译本最多的作家。

他是怪异天才,亦是写作圈里的健身狂魔、跨界达人。

存于他身上的这些多重可能似乎也是三岛被越来越多的读者谈起的契机,而阅读他的作品则是走近他、了解他最为直接有效的途径。

读三岛的文字只觉得惊艳,人飘忽不定、捉摸不透的情绪竟能被他用实实在在的词汇描摹得那样准确。尽管经历不同,性格迥异,却会给每个阅读他文字的读者一种“这就是我”的感受。

一直觉得写作是种天赋,直到最近阅读三岛由纪夫与川端康成的往来书信,才发现天才作家三岛由纪夫为文学付出的努力也非常人可及,是一个不能更摩羯的摩羯座。

1925年出生的三岛由纪夫与川端康成相差26岁,二人通信始于1945年。

这年,三岛20岁,川端46岁。即将迈入“20代”人生的三岛已从高等学校升入东京帝国大学法学部,面对越来越惨烈的战争局势,他在信中写道:

战争越来越惨烈,文学的书桌也越发窄小了,只容得下放置稿纸一帖。即使想要动笔,却又支不住臂肘,不能随心所欲地运笔。我不知道,在这样的时期,拼死地工作果真就符合文学的神意吗?但我坚定地认为,它一定迎合了某种东西。

日本投降半年后,21岁的三岛在信中向川端康成吐露了对自己当下状态的忧虑:

一旦开始创作,便会觉得一股强烈的不安,仿佛自己空空如也,连一个依附之处也没有。这就是尼采所谓的“赐予太阳的孤寂”吧。我觉察到受读者欢迎的幸福还非常遥远,这种感觉甚至让我爱上了孤独,尽管那只是一个极其短暂的瞬间。

朋友没来。我感到从心底里企盼自己的臂膀能够拥抱谁。我想失去双手。我想丧失触手。以这样的状态,是无论如何也无法拜会先生的。足下能够一口气吹熄我的火焰吧。

1947年,三岛22岁,这年即将毕业的他也同如今的青年一样,对未来抱有深深的不安。劝业银行考试落榜后,继续准备高等文官考试的他亦有自己的纠结。

那么,还是努力学习更好一些。在考试前就知道不会及格的这种散漫、荒唐的学习方法,不是一个好的方法。即便这么认为,还是想写小说,想读小说,不禁心神不定、忐忑不安。

——最让我抱有戒备心的,是面对自己的疑问:“你之所以不能安心学习,真是因为纯粹的艺术灵感之恶魔使然吗?你本人能够准确地如此断言吗?”换言之,即是这么一个可怕的疑问:“面对你那蚂蚁的眼泪般少的可怜的文学上的工作,以及给予你的那个名不副实的(即便如此,离世界级作家这一奢望也还非常遥远)新进小说家的美名,难道你陶醉了,因此而轻浮了,不安心学习了吗?”

1948年,入职大藏省仅仅9个月的三岛辞去公务员这一“铁饭碗”,成为一名专职作家。

23岁的三岛在信中袒露出一种对自己“拖延症”的反省:

最近,我变成了懒散的人,工作也是每逢交稿截止日时才显得忙忙碌碌。

而他此时正在酝酿的,便是《假面的告白》。像是对自己过往人生进行一场总决算一般,三岛将“刀”伸向了自己。

他要“以波德莱尔‘我是死囚,又是屠夫’般的双重决心,解剖自我,尝试绞杀掉自己觉得自己相信的、读者眼中也觉得自己相信的维纳斯,看维纳斯是否会复活”。

对于这部小说,三岛倾注了极大的热情,试图把“人们谨慎的、噤若寒蝉的事”揭露出来。

作品问世70年来,关于《假面的告白》的讨论从没有停止过。不过,无论这部作品是真诚的“告白”,还是仅仅是三岛告白出的“假面”,可以确定的是,自此,三岛再也不是那个瘦弱的少年。他开始锻造自己的肉体,他开始创作戏剧,他开始成为演员,成为三岛由纪夫。

这也是三岛由纪夫与太宰治最不相同的地方。

1946年12月14日,21岁的三岛见到37岁的太宰,当着太宰的面说:“我不喜欢太宰先生的文学作品。”

三岛并不喜欢那种“隐约灰暗的、抒情的、哀婉动人的”太宰式情调。在回顾自己17岁~26岁的人生随笔《我经历的时代》中,对于太宰治,三岛如此写道:

我开始读太宰治的东西,对我来说也许是最坏的选择,这些自我戏剧化是我生来最讨厌的东西,作品里所散布的文坛意识和类似负笈上京的少年的乡巴佬的野心,对我来说是最受不了的。

当然,我承认他那罕见的才能。不过说也奇怪,他是我从未有过的、从一开始就如此产生生理上的抵触的作家。也许是由于爱憎的法则,也许他是一个故意把我最想隐蔽的部分暴露出来的作家的缘故。因此,在他的文学中,许多文学青年发现自己的肖像画而感到喜悦,在这同一个地点上,我却慌忙地背过脸去。

1948年,太宰治写完《人间失格》,6月13日同山崎富荣在玉川上水投水自尽,这是他第五次自杀。

同年8月,三岛接受了河出书房编辑坂本一龟(坂本龙一的父亲)的长篇邀约,9月辞去大藏省的职务,全心写作。他写下的长篇,就是写尽自己自卑情结、震惊当时日本文坛的《假面的告白》。从时间来看,我们甚至可以大胆推测三岛写作时会隐约想起太宰吧。

尽管都勇敢彻底地承认自己的自卑,毫不客气地解剖自我,然而,在执笔动机与对待自卑方面,《假面的告白》与《人间失格》却截然相反。

太宰治小心翼翼地向人类发出最后的求爱;三岛由纪夫则坚决要凭借自己的力量去克服,纵使被人群拒绝,也一定要活着。他写下《假面的告白》,从此,他创造美的作品,锻造美的肉体,在文学和行动的平衡中坚强地活着。

《人间失格》是一封遗书,极易受伤的太宰治满身创伤,已经无力生在残酷的现实中。《假面的告白》则恰恰相反,它是三岛由纪夫将从前的自己留在“死的领域”的“遗书”,是努力奔向“生的领域”的证明。

或许,这也是人们喜欢三岛的原因之一。他用一生的努力去追寻自己心中的绝对,就连最后的“死”,从某种意义上来说都是一种“生”。

也许此时,三岛正置身在少年时就向往的那片大海,望着两三只渔船,在阵阵微风中看着从远处波浪翻越海中的岩石汹涌而来,肆意地享受着那份只属于他的孤独。

※ 注:引文出自《川端康成•三岛由纪夫往来书简》(许金龙 译)、三岛由纪夫《太阳与铁》(唐月梅 译)。

*文章为作者独立观点,不代表日本通立场

本文由 新经典文学 授权 日本通 发表,版权属作者所有,未经许可,严禁通过任何形式转载。

参与讨论